2024年8月3日(土)〜 9月14日(土)

夏期休廊:8月11(日)-26日(月)

開廊時間:12.00-18.00

休廊日:日、月、祝

長谷川繁(b.1963)は、1988年に愛知県立芸術大学大学院油画専攻を修了後、ドイツ、オランダに留学し、デュッセルドルフ芸術アカデミー、アムステルダムのデ・アトリエーズで絵画を学びました。ヨーロッパを拠点に活動した後、帰国して個展を多数開催し、大型のキャンバスに壺や、生姜や生肉といった食べ物、トイプードルなど身の回りにあるものを描いた作品を発表します。具体と抽象を行き来するような作風で90年代に台頭した絵画表現「新しい具象(ニュー・フィギュラティブ・ペインティング)」の作家のひとりに数えられました。制作活動と並行してT&S Gallery(東京・目黒)を運営し、多くの若手アーティストの展覧会企画を行います。2003〜04年には再びオランダに滞在し、中世の絵画や室内画から影響を受けて伸びやかな筆致の作品を制作。2000年代は、それまで単体で描かれていたモチーフを幾つかに脈絡なく組み合せ、新たなイメージを紡ぎ出すような作品を手がけました。

2011年頃より作品の発表を休止し、2013年の「ユーモアと飛躍 そこにふれる」展(岡崎市美術博物館)への参加以降、作品を公にすることなく制作を続けました。2019年のSatoko Oe Contemporary(東京)での個展「PAINTING」で発表を再開。作風を変化させながら、一貫して「描く」ことの本質を探求しています。

本展では、旧作の中から鮭作品など未発表の作品も含めセレクトし、展示いたします。

2024年8月3日(土)- 11月10日(日)には、東京都現代美術館常設展「Eye to Eye—見ること」にて、長谷川繁の特集展示も開催されます。

この機会にお運びいただけますようお願い申し上げます。

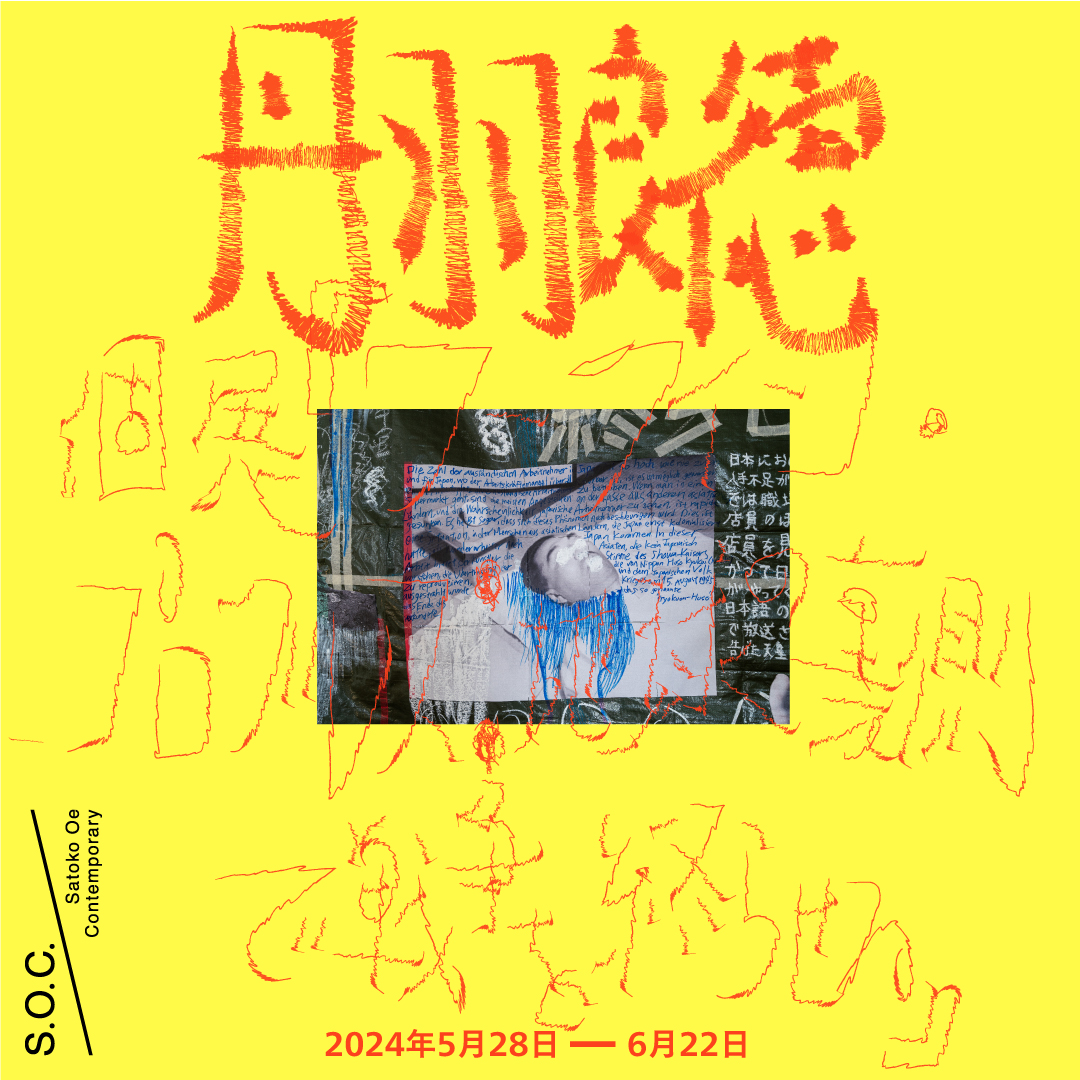

2024年5月28日(火)〜 6月22日(土)

開廊時間:12.00-18.00

休廊日:日、月、祝

丹羽良徳個展「ワークインプログレス:地球の裏側で戦争を終わらせる」を開催いたします。

現在制作中のソーシャルプラクティス「地球の裏側で戦争を終わらせる」(2023年〜)の指示書として制作されたコラージュドローイングは、防水ブルーシートに書かれています。作品内 容を示すテキストと昭和天皇、服毒自殺した元内閣総理大臣の近衛文麿の顔、唇、青酸カリなど が大きく拡大されています。戦後80年近くを迎える日本は、戦争を体験した世代も減り、また社会の形も大きく変化しました。かつて日本軍が侵攻したアジア地域からの労働者や学生を迎える ように変化しました。この作品は、このアジアからの訪問者によって、昭和天皇の玉音放送を再現することで、戦争がいかなるものかと地球規模の変化の中から考えようとしています。丹羽良徳は、この作品を概ね数年以内に完了させようと計画しています。 この展覧会では、このコラージュドローイングを中心にウィーンで制作した新作・近作のド ローイング、フィリピンのマニラのゴミ埋め立て場を舞台とした映像作品「ゴミの山の命名権を 販売する, 2014」を展示します。

この機会にお運びいただけますようお願い申し上げます。

2024年4月6日(土)〜 20日(土)

開廊時間:12.00-18.00

*4月9日(火)は、14.00-18.00までの営業となります。ご了承くださいませ。

休廊日:日、月、祝

この度「温泉大作戦 The Final」に参加いたします。

Satoko Oe Contemporaryは、Sophie Tappeiner(ウィーン、オーストリア)と The Green Gallery(ミルウォーキー、アメリカ)の2軒をゲストギャラリーとして迎えます。

出品予定作家は、The Green GalleryからはSky Hopinka、Sophie TappeinerからはUlayとSophie Thun、Satoko Oe Contemporaryからは鹿野震一郎を予定しております。

この機会にお運びいただけますようお願い申し上げます。

2024年1月27日(土)〜 2月24日(土)

開廊時間:12.00-18.00

休廊日:日、月、祝

平田尚也(b.1991)は、空間、時間、物理性をテーマに、インターネット空間で収集した既成の3Dモデルや画像などを素材とし、主にアッサンブラージュ(寄せ集め)の手法でPCの仮想空間に構築した彫刻作品を現実に投影し発表しています。仮像を用いることによって新たな秩序の中で存在するもう一つのリアリティを体現し、ありえるかもしれない世界の別バージョンをいくつも試すことによって現実の事物間の関係性を問い直し、また、彫刻史の現代的な解釈を考察しています。

2023年3月には、広島市現代美術館のリニューアルオープン展にてVR作品を発表いたしました。現在東京都現代美術館にて開催中の「シナジー、創造と生成のあいだ」展(2024年3月3日(日)まで)では、Unexistence Gallery(原田郁/平田尚也/藤倉麻子/やんツー)として参加しています。

本展では、新作のVR作品、ゲーム作品、レンチキュラー作品等、仮想空間で作り上げた彫刻作品を現実世界に様々な手法で取り出し、展示いたします。

この機会にお運びいただけますようお願い申し上げます。

2023年11月21日(火)〜 12月16日(土)

開廊時間:12.00-18.00

休廊日:日、月、祝

ケサン・ラムダーク(b.1963)は、インドのダラムサラで生まれチベットに戻りますが、その後すぐにスイスに移住し現在もチューリッヒで活動しています。ラムダークの作品素材は様々で、それはまるで彼の複雑な出自を織り込むかのように用いられています。プラスチック製の彫刻と鏡張りのライトボックスは、彼の追放された多文化育成の証拠です。適切な文化空間の探求は最終的に内向きになり、ヨーロッパに自身の身を置きながらチベットの遺産を理解し再接続するように制作しています。ラムダークのチベット西部のアイデンティティは、チベットと西洋両方の文化のバランスを理解し、見つける能力にあります。髪の毛からプラスチック、ビール缶からマニキュアまで、身の回りに溢れている素材を組み合わせることで、ラムダークは自身の生活と作品を結びつけます。

平田尚也(b.1991)は、空間、時間、物理性をテーマに、インターネット空間で収集した既成の3Dモデルや画像などを素材とし、主にアッサンブラージュ(寄せ集め)の手法でPCの仮想空間に構築した彫刻作品を現実に投影し発表しています。仮像を用いることによって新たな秩序の中で存在するもう一つのリアリティを体現し、ありえるかもしれない世界の別バージョンをいくつも試すことによって現実の事物間の関係性を問い直し、また、彫刻史の現代的な解釈を考察しています。今年の3月には、広島市現代美術館のリニューアルオープン展にてVR作品を発表いたしました。東京都現代美術館で12月2日(土)から始まる「シナジー、創造と生成のあいだ」展(2024年3月3日(日)まで)では、Unexistence Gallery(原田郁/平田尚也/藤倉麻子/やんツー)として参加いたします。

この機会にお運びいただけますようお願い申し上げます。

2023年7月22日(土)〜9月2日(土)

開廊時間:12.00-18.00

休廊日:日、月、祝、8月12日(土)〜21日(月)

*初日16時〜東京オペラシティアートギャラリー、チーフ・キュレイター天野太郎氏と長谷川繁のトークは以下にてご覧いただけます:

長谷川繁新作個展「酢毛悪郎」トーク・イベント

「スケアクロウ ー かかし」

もう半世紀近く前、中学生になっていた頃か忘れてしまったが、アルパチーノとジーンハックマンの出てた映画で何だかヒッピー的にアメリカの田舎を放浪するようなヒドい話を見て、それ以来そのタイトル「スケアクロウ」が頭にこびりついていた。スケアクロウという言葉が意味不明で、英語の響きが気に入っていただけかもしれない。与太者というか、酔っ払いというか、社会からはみ出てしまった男らの悲哀やら苛立ちやらが当時のアメリカっぽい感じで、日本の片田舎のガキにとっては遥か遠い異世界感が新鮮だった。当時の洋画はそういうアウトロー的な話が多かったし、成長期の頃の自分の根底に少なからず影響したかもしれない。

スケアクロウの意味が“かかし”だということはずいぶん後になって知った。

その後、美大生になってから見た「オズの魔法使い」に出てくる脳みその無い「かかし」も何故かわからないが記憶に残っている。ある種の欠落みたいなものに引っかかっていたのか理由はわからないが、無意識に自身を投影させていたのかもしれない。

たぶんその頃にやっと“かかし”と“スケアクロウ”が繋がった気がする。

どちらにせよ、「かかし」はあまり良い意味で比喩されることはないようである。ただ突っ立ってる能無しとか、役立たずとかの象徴のように扱われることが多く、役割は与えられているにも関わらず世界からはぐれてしまったかのような孤立感が漂う。

田畑で見られる本物の「かかし」もあり合わせのガラクタと不要の古着をツギハギにして、なんとか人型のような見映えにする程度で、ほとんどはこだわりなど無いいい加減なモノばかりであるが、人のようなカタチをしていることだけが唯一かかしを言い表しているようである。自分もこの10年くらいそんな中身も意味もないヒト型のようなカタチに興味をひかれていた。

2年前の個展でミレーの「種まく人」からタイトルをつけた。ただのタイトルであって何の意味もなく、ミレーのような敬虔な信仰心も農民への共感もあったわけではない。野菜や魚や石ころや棒を積み上げたり繋げたりして意味のない人型を作る。脳も感情も物語も無いヒト型。言ってみればかかしそのものだったのかもしれない。ただ積み上げて”種まく人のような“手を広げたヒト型を作った絵だった。

種まく人とかかし、、うまく繋がった。

我々が美術だの絵画だのと言っている分野、近現代の日本の美術も欧米の模倣と継ぎ接ぎ文化に他ならず、今に至るまで殆どのものは表面をなぞるか欧米の考えを真似ただけの中身のないハリボテでしかない。いつも海外の価値観の追従で、作り手も見る側もどこかで見た既視感のあるものを作り、それを見て安心する共犯関係で成り立っている。

姿はそれっぽくても中身が無いのである。とっくの昔から中身の無いかかし状態に他ならない。だからかかしが気になるのか。

種をまいた西洋美術の端っこで、ガラクタのつぎはぎで能無しの空っぽのかかしが突っ立っている、、そんな光景が目に浮かぶ。

長谷川繁

2023年4月15日(土)〜5月20日(土)

開廊時間:12.00-18.00

オープニングレセプションはありません。

初日はアーティストが在廊します。

日、月、祝、休

*4月29日〜5月8日までGW期間休廊

この展覧会「人類はなぜ経済活動をしているの?」でアーティスト丹羽良徳は、映像作品・ドローイング・ネオンを発表します。これらの作品は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした資本主義社会と、それが生み出す商品によって人間のアイデンティティがどのように形成されるかに光を当てています。

パフォーマンスアーティストとして長らく活動してきた丹羽良徳にとって、作品タイトルは非常に重要な意味を持っています。これまでほぼ全ての彼の作品タイトルは「~する」という形式で示されています。彼の展示するパフォーマンス記録映像は、その一例に過ぎず、言い換えれば、誰でも実行可能なプロトコルとして公に開かれています。

新型コロナウイルスのパンデミック以降、丹羽良徳は、パフォーマンス作品の拡張として、毎日郵便受けに投函されるスーパーマーケットのチラシや新聞のイメージとマスキングテープを組み合わせたコラージュ作品のシリーズを制作を始めました。肉やソーセージに衣類、大量生産された工業製品や衣類などのイメージの隣で、モデルが無邪気に微笑姿を背景に、資本主義社会を批判するさまざまな「アクション=タイトル」が日本語やドイツ語で大きく明示されています。これらのほとんどがウィーンのスタジオで制作されました。

また近年には、ロンドンの公共空間で電話越しに可読可能な文字情報をランダムで読み上げながら、ギャラリーまでの道のりを匍匐前進で進むパフォーマンス「我々の所有財産を語る, 2022」を実施したり、プラメヤ芸術財団の招聘によりインドのデリーに新聞広告を出稿し、ある一般市民の所有するあらゆる持ち物を一定期間借り受け、彼の生活を模倣するかのように生活する市民参加型プロジェクト「他人の所有物に生きる, 2023」を実施しました。いずれの作品も資本主義社会に組み込まれた大量生産・大量消費・大量廃棄に翻弄される人類のあり方に、疑問を投げかけるものです。我々は、みな資本主義を憎んでいることを知ってるが、経済活動を止めることができない、その悲しみの中に私たちのアイデンティティーが滲み出ているのではないかとも考えています。

助成:オーストリア文化フォーラム東京

2023年2月14(火) 〜 3月11日(土)

開廊時間:12.00-18.00

オープニングレセプションはありません。

日、月、祝、休

この度、池崎拓也と鹿野震一郎の作品を発表いたします。

池崎拓也(b.1981)は、徳之島出身で幼少期を島で過ごし、鹿児島市内で育ったのち、武蔵野美術大学に進学し、中国に留学しました。その後東京にスタジオを構えましたが、2018年に渡米し現在ニューヨークを拠点に活動しています。コロナ禍で彼を取り巻く環境と風景は大きく変化し、その度に自らの居場所を探し制作をしてきました。1月末まで国立新美術館での「DOMANI・明日展 2022–23」にも参加し、新近作を発表いたしました。The Address on The Addressシリーズは、ニューヨークに移り住んだのち、新しい住所に届いた手紙や、ネットショッピングで購入した商品のパッケージに、主に故郷徳之島の風景を描いたものです。1953年、徳之島を含む奄美群島は戦後8年間のアメリカ統治下から解放されました。はっきりと刻印され明記された現在の自身の住所と、自らの出自である徳之島の風景をオーバーラップさせることで、アイデンティティの所在を探し続けているかのようです。

鹿野震一郎(b.1982)は、トランプや、サイコロ、床に小枝を配置して造られた迷路といったモチーフを、視点や大きさや関係性を変えて描いてきました。そうすることで一枚では完成しているように見えた作品が、他の絵との関係性を通して謎めいた雰囲気や象徴的な意味合いを強め、日常の事物の背後にある複雑な物語や、世界を解き明かす法則が隠されていることを仄めかしているかのようです。1月末まで小平市にある照恩寺にて個展を開催し、新近作を発表いたしました。最近の作品は、以前までの具象的なモチーフを解体しさらにレイヤーを重ね描くことで、画面上での違和感が際立ち、連想ゲームを途中で絶たれてしまうかのようです。

この機会にご高覧いただけましたら幸いです。

2022年11月26日(土)〜12月24日(土)

開廊時間:12.00-18.00

オープニングレセプションはありません。

初日はアーティストが在廊します。

日、月、祝、休

「パンデミックで、誰にも会わなくなって、家でテレビやスマートフォンでニュースを見ることが多くなった。パンデミックが沈静化した最近でも、その癖がぬけず、ニュースを追ってしまう。まるでニュースジャンキーだ。事件や戦争、経済、芸能ニュースまで、時間の無駄で馬鹿らしいと思うような記事まで読んで、後で後悔することもある。ふと思うと、なにも頭に残っておらず、ただそのニュースを知ることですぐ忘れてしまう。深くそれらの物事を考えるより先に新しいニュースを手に入れようとする。しかし、頭はつねに疲れているような気がする。

そして、遠く離れて暮らす両親とは、スマートフォン越しにコミニケーションをすることが、リアルな生活の一部になってしまった。そんな時、僕の身体がどこにあって、僕の精神はどこにあるのだろう。いつも心と身体が一緒ににしておきたい。

パンデミック中、エッセンシャルワーカーという言葉をよく聞くようになった。

レストランでテイクアウトした紙袋には、オーダーを書いた写しのメモがホチキスで止めらていた。自分たちがオーダーした料理の名前が走り書きされている。僕は、そのメモから目が離せなくなる。

それは、無意識でいて、無垢で美しい存在になっているような気がした。僕は、その日々の繰り返しメモを取ることで習得された簡略化した美しい字体を、集め、それをお手本にし、息を止め、筆先に集中し、なぞり、その積み重ねられた時間の中に、知らない他人と細やかなコミニケーションを図る。なぞることによって、自分の知らない時間や関わった時間をぐっと引き寄せる。そして、自分が食べた食事とそれを共に食した友人たちを思いながら。。。

生きることと働くことはつねに共にあるんだ。

この密やかな行為が、不思議にも、この世界がぐるぐる回り始めるきっかけになった。」

池崎拓也

池崎拓也(b.1981)は、徳之島出身で幼少期を島で過ごし、鹿児島市内で育ったのち、武蔵野美術大学に進学し、中国に留学しました。その後東京にスタジオを構えましたが、2018年に渡米し現在ニューヨークを拠点に活動しています。コロナ禍で彼を取り巻く環境と風景は大きく変化し、その度に自らの居場所を探し制作をしてきました。現在国立新美術館での「DOMANI・明日展 2022–23」にも参加し、新近作を発表しております。併せてご高覧いただけましたら幸いです。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

2022年10月15日(土)〜11月6日(日)

開廊時間:12.00-18.00

オープニングレセプションはありません。

日、月、祝、休

*Art Week Tokyo期間中(11月2日〜6日)は休みなく午前10時〜午後6時まで開廊しています。

塩原有佳(b.1985)と石井佑果(b.1995)による二人展を開催いたします。

両氏の作品には、一見すると過去の名画や趣味絵画の中で描かれ尽くされたかのようなモチーフや描き方が散見されますが、現代の情報化社会の中で、彼らが実際に目にしたり、また画像でのみしか目にしたことがない膨大な量の「絵画」と呼ばれるものの中から、取捨選択する方法と判断、またその描き方に大きな違いがあり個性が際立ちます。

特に絵画において繰り返し用いられる装飾要素を抜き出し、自らの作品に落とし込み再構築する際の扱いについてはいずれの作家も慎重です。名画の特徴を繰り返し自作に用いることでその個性を不可視化していく塩原有佳と、その対局の仕事をすることで個性を可視化していく石井佑果の二人展をぜひこの機会にぜひご覧ください。